Juin 2025 - Pauline Robert, chargée de communication du campus d’enseignement agricole de Courcelles-Chaussy.

Printemps des Transitions 2025 - Courcelles-Chaussy : moutarde et vers de terre, les secrets de nos sols

À Courcelles-Chaussy, une action pédagogique originale autour des vers de terre a permis aux étudiants, enseignants et partenaires d’explorer les liens entre vie du sol et pratiques agricoles. Un exemple d’enseignement ancré dans le vivant détaillé par Christelle Suler, enseignante en biologie-écologie et référente Enseigner à produire autrement.

1/ Pouvez-vous présenter votre établissement ?

regroupe un lycée, un CFA, un CFPPA et une exploitation. Il forme près de 800 apprenants, de la 3e au bac+3, dans les domaines des productions agricoles, du machinisme, de la gestion de l’eau, de l’aménagement paysager, de l’élagage et du soin aux arbres. Ancré dans son territoire, il entretient de nombreux partenariats avec les acteurs locaux et place l’agroécologie et les transitions au cœur de son projet pédagogique.

2/ Quel évènement était organisé dans le cadre du Printemps des transitions ?

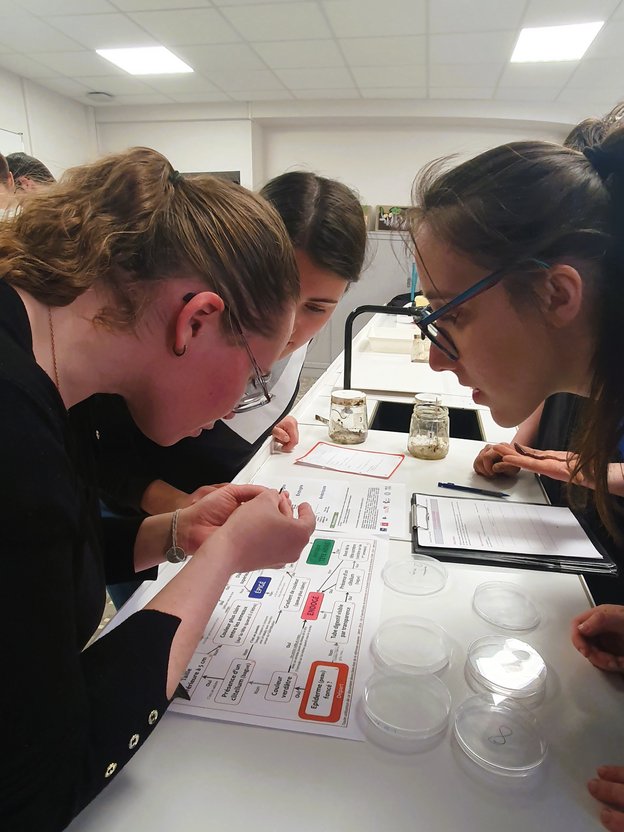

Le 27 mars, les étudiants en BTSA ACD (Agronomie et Cultures durables) et GEMEAU (Gestion et Maîtrise de l’Eau) ont mené une expérimentation de terrain centrée sur les vers de terre, en s’appuyant sur un protocole scientifique établi par l’Observatoire agricole de la biodiversité (OAB).

À l’aide d’un mélange d’eau et de moutarde diluée sur plusieurs placettes de 1 m², ils ont pu prélever les lombrics remontant à la surface, observer leur diversité, analyser leur rôle dans la fertilité des sols et nourrir une réflexion sur les liens entre pratiques agricoles et biodiversité.

L’action, co-encadrée par deux enseignantes en biologie, Maryline Paquin et moi-même, a été enrichie par les interventions de Clémence Jeanpert (Chambre d’agriculture de la Moselle) et de Patrice Muller (Office français de la biodiversité).

3/ Comment votre établissement intègre-t-il la thématique des transitions ?

Les transitions sont un fil rouge dans notre projet d’établissement. Elles irriguent à la fois les contenus pédagogiques (projets pluridisciplinaires, modules agroécologiques, travaux pratiques sur l’exploitation) et notre organisation : tri des déchets, alimentation durable, gestion différenciée des espaces verts, restauration des zones humides, développement des infrastructures agroécologiques…

Le lien avec les professionnels, la participation à des programmes de recherche et l’ouverture à la science sont aussi des leviers essentiels pour former des jeunes capables d’adapter leurs pratiques et d’innover.

4/ Que retenez-vous de l’évènement « Printemps des transitions » pour aujourd’hui et demain ?

C’est une belle illustration de la pédagogie active que nous défendons. Cette séance a permis de « creuser » concrètement la question des sols, dans une approche à la fois scientifique, écologique et agricole. Les jeunes ont appris en expérimentant, en analysant, en débattant.

Elle montre aussi tout l’intérêt de collaborer avec les partenaires extérieurs pour ancrer les apprentissages dans le réel. Le succès de cette action nous encourage à poursuivre dans cette voie.

---

Témoignage de Jérémy Vernet, étudiant en BTSA Agronomie et Cultures Durables

« Pour moi, les transitions consistent à répondre aux attentes des consommateurs tout en réduisant l’usage des intrants. Mais cela peut entraîner une baisse des rendements, ce qui représente un vrai défi. Dans le contexte actuel, où l’agriculture est sous pression, il faut à la fois préserver les écosystèmes, protéger la santé des sols et penser à l’avenir de nos enfants. Mais ces transitions sont aussi risquées pour les exploitations, sur le plan technico-économique. Les agriculteurs auraient besoin d’un accompagnement plus fort pour réussir ce virage. »

Témoignage de Maud Colautti, animatrice Natura 2000 au sein de l’EPAGE des 3 Nied

« Les transitions, c’est avant tout tenir compte des réalités du terrain et accompagner les agriculteurs pas à pas. Avec eux, comme avec les apprenants du campus d’enseignement agricole de Courcelles-Chaussy, il s’agit de montrer que production agricole et biodiversité ne sont pas incompatibles. On peut, par exemple, pratiquer la fauche tardive pour préserver la présence du courlis cendré dans les prairies, ou encore apprendre à identifier des espèces bio-indicatrices afin de relier directement les pratiques agricoles à la santé des milieux naturels. »